你可能有聽過 Apple、Tesla、Nvidia 都曾「分割股票」,讓原本高不可攀的股價突然變得「平易近人」。但你知道,這其實不是公司在「發股票送你」,而是企業的一種市場策略。

2025年,許多科技巨頭紛紛進行股票分割,掀起一波拆股熱潮。不只是美股,就連散戶也開始關注:分割股票到底是利多還是陷阱?會不會只是「炒題材」?這篇文章帶你一次弄懂分割股票的定義、流程、影響與實戰應用。

什麼是分割股票?

分割的本質:把大蛋糕切小塊,總價值沒變

分割股票(Stock Split)指的是企業將原本的股價拆細、股數增加,但總市值不變。例如一檔股價NT$3,000的股票進行3:1分割後,會變成3張NT$1,000的股票。你手上的資產數量變多了,但總價值其實一樣。

常見的兩種拆法

- 普通分割:1股拆成2股、3股,適用股價過高時提升流動性

- 反向分割:5股合成1股,用於拉抬股價避免退市風險

流程怎麼跑?

通常企業會先由董事會決議,再送交主管機關審核、公告除權日。等到指定日期後,新股價就會上路。

哪裡可以查分割資訊?

最即時的方法是追蹤公司官網、交易所公告,或透過 Ultima Markets 的即時市場資訊平台快速查詢全球熱門股票的分割動態。

企業為何要分割股票?

提升市場流動性

當股價太高,散戶不容易進場,交易量下降。透過分割股票,可降低門檻,提高交易活躍度。例如Meta股價突破500美元後,市場普遍預期可能跟進拆股。

吸引散戶與年輕投資人

一檔股價從$1000變成$100,對許多小資族來說瞬間「有感」,容易引發進場意願,也間接提升股價表現。

管理層信心喊話

分割往往出現在公司股價表現良好時,是一種對市場喊話:「我們對未來很有信心。」

心理價格效應

人們對「便宜」的東西更願意下手,即便實質價值沒變,視覺價格變低也容易誘發投資行動。

分割股票後股價真的會漲?

短線效應

許多股票在宣佈分割後股價會短暫上漲。像Nvidia在2024年進行10:1分割,股價從$1200降到$120,但市場情緒依然高漲,交易熱度不減反增。

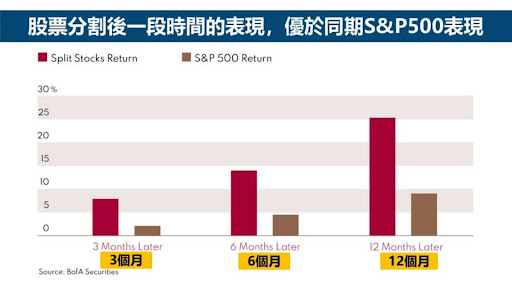

長期表現更勝大盤?

根據美銀研究,分割股票後12個月平均漲幅達25%,遠超過同期大盤指數的12%。不過,這仍需視個別企業基本面而定。

投資人注意事項

分割不代表業績會變好,也不是每次分割都能漲。像2025年4月S&P與Nasdaq大跌時,有些公司就算宣佈拆股,股價仍無力反彈。

分割股票與配股有何不同?

| 項目 | 分割股票 | 配股 |

| 每股價格 | 降低 | 調整視情況而定 |

| 股數 | 增加 | 增加 |

| 股東權益 | 不變 | 稀釋 |

| 使用情境 | 提升流動性 | 公司募資、股本調整 |

別把兩者搞混了,分割股票偏向「技術性操作」,配股則牽涉資金需求與籌資策略。

為何用 CFD 操作分割股票更靈活?

傳統投資人若要參與美股拆股行情,得先開通複雜的境外帳戶、轉帳換匯等。但透過 CFD(差價合約),就能在分割當下直接參與波動。

優勢一:雙向操作更彈性

不只能看漲買進,看空也可做空。拆股後股價若反而下跌,CFD 也能反向操作賺波段。

優勢二:無需持有實股、操作快速

不需負擔過戶、手續費與股息稅,直接透過 Ultima Markets 平台交易拆股標的,如 Apple、Tesla、Nvidia 等。

優勢三:即時價格、技術圖表同步更新

UM 提供分割後價格自動調整與即時圖表更新功能,讓你不用擔心錯過行情或帳面混亂。

如何在 Ultima Markets 交易分割股票?

Step 1:註冊與開戶

登入 Ultima Markets 官網,快速註冊帳戶,可選擇模擬帳戶試玩。

Step 2:選擇標的與下單

搜尋近期拆股個股(如Fastenal、ORLY、Tesla),設定槓桿、方向、停利停損後下單。

Step 3:善用工具輔助判斷

- 使用Trading Central追蹤技術型態

- 訂閱平台內即時市場快訊,掌握拆股時間點

- 設定價位提醒與交易警示

常見問答:分割股票你該知道的事

Q1:分割會改變公司市值嗎?

A:不會。分割只是數學上的拆分,總市值與你的持股價值不變。

Q2:股息會怎麼調整?

A:單股股息會變少,但因為持股數變多,總領取額通常相同。

Q3:台灣人可以參與美股分割嗎?

A:透過 CFD 平台如 Ultima Markets,即可參與全球熱門股票拆股波動。

Q4:反向分割都是壞消息?

A:不全然。有時是為了拉高股價避免退市,需搭配公司財報評估。

結語

分割股票不只是一則新聞標題,它是企業傳遞信心與資本操作的策略訊號。對投資人來說,是短線操作的機會,也是觀察企業走勢的重要參考。

透過Ultima Markets平台,你不只可以即時掌握拆股動態,更能透過模擬帳戶練習策略、用低門檻參與全球市場波動。現在就開始準備,下一檔飆股拆分時,你就能率先上車!

風險披露與免責聲明

投資涉及風險,包括可能損失本金。本文所提供之資訊僅供教育與參考用途,不構成任何投資建議、要約或招攬。投資人應根據自身財務狀況、風險承受能力及投資目標,獨立做出投資決策。